これから川釣りや池釣りを始める初心者の方や、「どのエサを使えば魚が釣れるのか分からない…」と迷っている方のために、川や池の淡水釣りで定番の釣れるエサをわかりやすくまとめました。

私自身、長年の淡水釣り経験で、ミミズやアカムシ、川虫、練り餌、ボイリー、生きた小魚などさまざまなエサを試してきましたが、結局のところ、まずは基本の定番エサを押さえるだけで、川や池での釣果はぐっと安定します。

この記事を読めば、「初心者でもどのエサを買えばよいか」「どうやって使えば魚が釣れるか」がすぐに分かり、次の釣行でも自信を持って楽しむことができます。

川釣りや池釣りで成果を出したい方にぴったりの、淡水釣りの定番エサガイドをどうぞ!

川・池釣りの定番の餌① 動きと匂いで誘う「活きエサ(虫エサ)」

川や池で釣りをするなら、まず押さえておきたいのが虫エサです。ミミズやサシ、アカムシ、ブドウ虫など、種類によって狙える魚や使い方は違いますが、どれも魚の本能を刺激してくれる頼もしいエサばかりです。

虫エサを使うときは、ちょっとした扱い方で釣果が変わります。基本的に暑さや乾燥に弱いので、エサ箱は直射日光を避けて湿らせた新聞や水苔で保管するのがポイントです。

また、針に刺すときは潰さないように優しく扱うと、虫の動きや匂いが活きて魚の反応も良くなります。虫餌は川や池での釣りをもっと楽しくしてくれる、初心者からベテランまで頼れる定番エサです。

ミミズ(キヂ、ドバミミズ)

- 特徴:独特の土臭さと動きで魚を強く誘います。特にドバミミズは太く大物向けで、底近くを泳ぐコイやナマズに非常に効果的です。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ナマズ、ウナギ、イワナ、ヤマメなど

- コツ:小魚や小物には短く切ってチョン掛け、大型魚には通し刺しで長く使うと良いです。水面近くでは動きを出すために軽く振っても誘えます。

- 注意点:夏場は熱に弱く、すぐに弱るのでエサ箱は直射日光を避け、冷暗所で保管。脱走防止のフタも必須です。

サシ(ハエの幼虫/紅サシ)

- 特徴:小さく柔らかいので魚が吸い込みやすく、視覚的に赤い紅サシは特に目立つため食いつきが良くなります。

- 釣れる魚:フナ、タナゴ、ワカサギ、オイカワなど

- コツ:頭の硬い部分にチョン掛けし、吸い込みやすくします。アタリがあっても乗らない場合は、ハサミで半分にカットすると口に入りやすくなります。

- 注意点:体液が出るとアピール力が下がるので、こまめに新しいエサに交換しましょう。乾燥防止のため、湿らせた新聞やおがくずで保管。

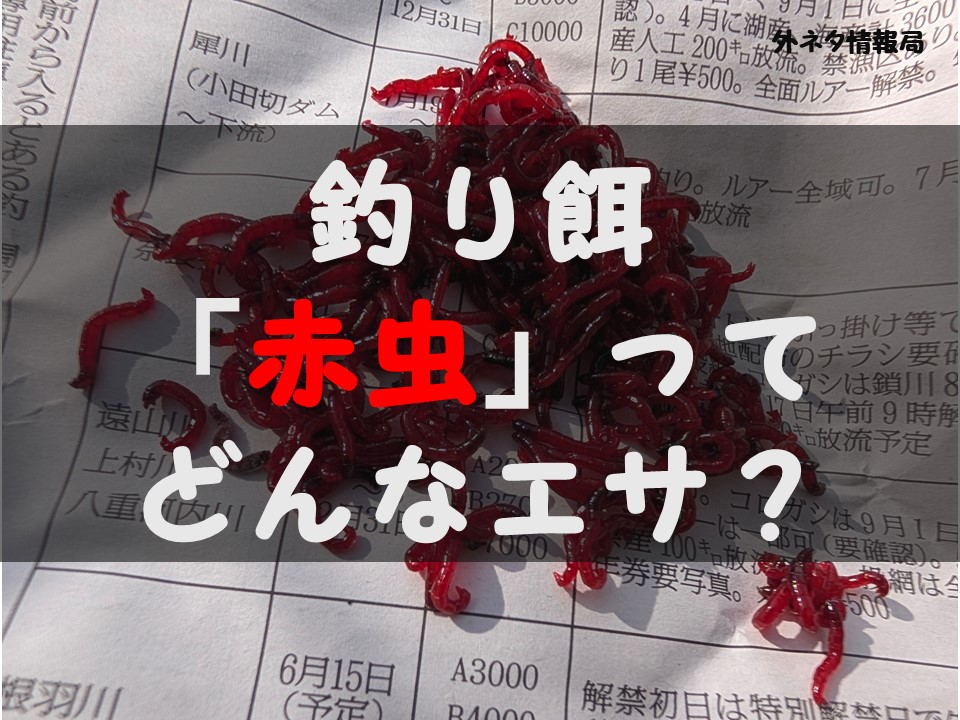

アカムシ(ユスリカ幼虫)

- 特徴:赤く活発に動くため、小魚を狙う際に特に有効。淡水小物釣りの定番です。

- 釣れる魚:ワカサギ、フナ、タナゴ、オイカワなど

- コツ:極小針に複数匹まとめて刺すと効率的です。底層より少し浮かせると食いが良くなることがあります。

- 注意点:暑さに弱く、保冷が必要。扱いが荒いとすぐに潰れ、匂いや動きが弱まるので丁寧に扱いましょう。

ブドウ虫

- 特徴:蛾の幼虫で脂肪分が多く匂いが強いので、低水温期や活性の低い渓流魚に特に有効です。

- 釣れる魚:イワナ、ヤマメ、ニジマス、アマゴなど

- コツ:針先をしっかり出して魚が吸いやすくする。水面下でゆっくり漂わせると食いつきが良くなります。

- 注意点:潰すと内容物が出て匂いが弱まるので、丁寧に扱う必要があります。常温で放置すると蛹化するので、冷蔵庫の野菜室で保管。

鉢の子

- 特徴:小さく柔らかいため、特にフナやコイの吸い込みが良いです。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ハヤ

- コツ:短く切ってチョン掛けや通し刺しで使用。底付近や水面近くでも反応します。

- 注意点:乾燥しやすく、長時間放置すると動きが鈍くなるので湿らせて保管。

さなぎ(さなぎ粉)

- 注意点:湿気で固まりやすいので密封容器で保管。

- 特徴:粉末状に加工されたさなぎは匂いが強く、練り餌や配合餌に混ぜると集魚効果が高まります。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ヘラブナ

- コツ:練り餌に混ぜて針に付けると自然な匂いで誘える。

川・池釣りの定番の餌② 魚が普段食べている「川虫」

川虫は、魚が自然の中で普段から食べている虫のこと。カワゲラやカゲロウ、トビケラの幼虫などが代表的で、特に渓流魚やハヤ類の警戒心の強い魚にぴったりのエサです。

魚にとって馴染みのある味と動きなので、自然に食いついてくれることが多く、初心者でも釣果が出やすいのが魅力です。

川虫の種類によって形や動きが違うので、釣り場や狙う魚に合わせて使い分けるのがポイントですが、採取してからも扱い方が大事。

湿らせた水苔や濡れたティッシュで包んで、乾燥しないように保管すると元気に釣り場まで持って行けます。こうしたちょっとした工夫で、釣果もグッと安定しますよ!

クロカワムシ(カワゲラ類幼虫)

- 特徴:体が硬くエサ持ちが良いので、針から外れにくく扱いやすい。淡水渓流釣りでは定番中の定番です。

- 釣れる魚:イワナ、ヤマメ、アマゴ、オイカワなど

- コツ:針先が隠れないよう頭の付け根から刺す。足の隙間から針先を出すと、自然な動きで漂いやすくなります。

- 注意点:水分が多すぎると弱るので、採取後は水を切った水苔や濡れたティッシュと一緒に保管してください。

ヒラタ(カゲロウ幼虫)

- 特徴:平たい体をしており、魚が食いやすく吸い込みやすい。柔らかさと匂いで釣果に直結します。

- 釣れる魚:オイカワ、ウグイ、イワナ、ヤマメなど

- コツ:ピンセットで優しく針に付けると潰れにくい。流れに自然に漂わせるのがポイント。

- 注意点:身が柔らかいため、強く握ったり針に何度も刺すと潰れやすく、匂いや動きが落ちます。

トビケラ幼虫

- 特徴:小石や砂を背負う独特の姿で、自然な漂い方をして渓流魚に警戒されにくい。

- 釣れる魚:イワナ、ヤマメ、アマゴ

- コツ:流れに漂わせ、石の下や底近くで自然にアピールさせると効果的です。

- 注意点:乾燥に弱いため、湿らせた紙や苔と一緒に保管してください。

カワゲラ幼虫

- 特徴:細長い体で渓流魚に人気。底に潜む魚にも自然にアピール可能。

- 釣れる魚:イワナ、ヤマメ、ニジマスなど

- コツ:石の裏や流れの中に自然に漂わせる。動きが鈍いと魚が見切るので注意。

- 注意点:乾燥防止のため、水分は切らさず保管。長時間放置すると動きが鈍る。

川・池釣りの定番の餌③ 生きた小魚

生きた小魚は、川や池での釣りでとても強力なエサです。

ハヤやモツゴ、ドジョウ、テナガエビなど、魚が普段食べている生きた小魚を使うと、警戒心の強い魚でも自然に食いついてくれることが多いです。

扱い方のポイントは、元気な状態をできるだけ保つこと。水槽やバケツで適度に酸素を供給しながら保管すると、小魚本来の動きが活きて魚の食いが良くなります。

針に刺すときも丁寧に扱うと、動きが伝わりやすくなり、釣果アップにつながります。川や池釣りでダイナミックに釣りたいときには、ぜひ覚えておきたい定番エサです。

ハヤ

- 特徴:小型で流れに強く、底近くや中層で自然な動きが出せます。

- 釣れる魚:ブラックバス、ブルーギル、ナマズ、雷魚

- コツ:鉤のサイズに合わせて頭か背中に軽く掛け、自然に泳がせます。

- 注意点:弱るとすぐ沈むため、エサ箱で泳がせながら保管し、針に付ける直前まで元気な状態に。

モツゴ

- 特徴:淡水魚の代表的な生き餌で、大型魚に吸い込まれやすい。

- 釣れる魚:ブラックバス、ブルーギル、ナマズ、雷魚

- コツ:頭に軽くチョン掛けし、流れに沿って自然に漂わせると効果的。

- 注意点:水温や酸素量に敏感。元気な個体を選びましょう。

ドジョウ

- 特徴:底層を泳ぐため、ナマズやコイなど底付近を狙う魚に有効。

- 釣れる魚:ブラックバス、ブルーギル、ナマズ、ウナギ、雷魚

- コツ:針に背中から通して自然に泳がせる。活きが良ければ沈下速度も自然で魚が食いつきやすい。

- 注意点:砂や泥を吐かせてから針に掛けると、水が濁らず魚が驚きにくい。

テナガエビ

- 特徴:甲殻類ながら小型で活発。川魚の反応が良く、特にナマズやウナギに有効。

- 釣れる魚:ブラックバス、ブルーギル、ナマズ、ウナギ、雷魚

- コツ:ハサミを針に掛けると外れにくく、動きが自然。

- 注意点:弱ると動きが鈍くなるので、付ける直前まで活かしておく。

川・池釣りの定番の餌④ 集魚力抜群の「人工・練り餌」

人工・練り餌は、手軽で集魚力の高いエサとして、川や池の釣りで大活躍します。

グルテンや配合餌、黄身練り、イクラなど、水中でゆっくりと溶けながら魚を集めてくれるので、魚のいるポイントに効率よくアプローチできます。

扱うときのコツは、ターゲットや釣り場の状況に合わせて硬さを調整すること。柔らかすぎると針から落ちやすく、硬すぎると魚が吸い込みにくくなるので、適度な状態で針に付けるのがポイントです。

また、冷蔵や湿気管理をしておくと、鮮度が保たれて魚の食いも安定します。川や池で魚をまとめて狙いたいときに、ぜひ活用したい定番のエサですね。

練り餌(グルテン・配合餌)

- 特徴:粉末に水を加えて練ると、水中でゆっくり溶け、魚を寄せ続けます。色や匂いのバリエーションも豊富で、初心者でも扱いやすい。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ヘラブナ、タナゴ、ワカサギなど

- コツ:流れの速い場所では硬め、食い渋り時には柔らかめに調整。針に付ける量や形状でアピール力が変わります。

- 注意点:柔らかすぎると針から落ちやすく、フッキングの邪魔になることも。乾燥にも弱いので、小まめに練り直す。

黄身練り

- 特徴:卵の黄身を練ったエサで、独特の匂いと色で魚を引き付けます。特に冬場の釣果アップに効果的。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ヘラブナ、タナゴ、モツゴ

- コツ:少量ずつ針に付けて自然に漂わせる。練りすぎると固くなるので注意。

- 注意点:水温が高いと腐敗しやすいので冷蔵保存を。

イクラ(加工魚卵)

- 特徴:鮮やかな色と匂いで視覚・嗅覚の両方から誘う。

- 釣れる魚:イワナ、ヤマメ、ニジマス、アマゴ

- コツ:スレ針を使うと破裂せずに釣りやすい。撒き餌としても利用可能。

- 注意点:水分が多いと柔らかくなり針持ちが悪くなる。ティッシュを敷いた容器で保管。

ボイリー

- 特徴:丸型の粒状で、長時間水中でも形を保つ高栄養エサ。匂い付きのものは大型魚に特に効果的。

- 釣れる魚:コイ、ヘラブナ

- コツ:フックに1〜2粒付けて自然に漂わせる。浮力や匂いの種類で選択。

- 注意点:投げすぎると周囲の魚が満腹になり、食い渋る場合があります。

ルアー(疑似餌)

- 特徴:人工的な見た目や動きで魚を誘う。スプーンやミノーなど種類多数。

- 釣れる魚:ニジマス、イワナ、ヤマメ、ブルーギル、ブラックバス

- コツ:魚種や流れに合わせてリトリーブ速度やアクションを変える。

- 注意点:釣果は経験やテクニックに左右されるため、初心者は小型でシンプルなタイプから試すと良い。

川・池釣りの身近で使える「変わりエサ」

変わりエサは、普段の食材や身近な素材を使ったエサで、川や池の釣りにちょっとした遊び心を加えられます。

食パンやふかし芋、魚肉ソーセージ、ボイルイカ、ポップコーン、うどんなど、手軽に手に入るものばかりで、魚の食いつきを観察する楽しみもあります。

使うときのポイントは、エサの柔らかさや大きさを魚や釣り場に合わせること。水にすぐ崩れるものや、流れで外れやすいものは、少し工夫して針に付けると効果的です。

普段のエサに飽きたときや、釣りの幅を広げたいときに試してみると、新しい魚との出会いや意外なヒットが楽しめるおすすめのカテゴリーです。

ちなみに賞味期限が切れてしまったパンは冷凍しておいて、釣りに行くときに使っていますが、しっかり釣れますよ!

ふかし芋

- 特徴:甘く柔らかい匂いで、コイやフナが吸い込みやすい。

- 釣れる魚:コイ、フナ

- コツ:小さく切って針に掛ける。底に沈ませると吸い込みが良くなる。

- 注意点:崩れやすいため、針持ちを確認しながら交換。

食パン

- 特徴:手軽で柔らかく、魚が吸い込みやすい。耳を使うと外れにくい。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ハヤ

- コツ:もちもち感のあるパンを選び、針に適度に付ける。浮かせて表層を狙うと効果的。

- 注意点:パサパサやすぐ崩れるものは避ける。衝撃で外れやすいのでこまめに付け替え。

魚肉ソーセージ

- 特徴:常温保存可能で、硬さがあるため針持ちが良い。

- 釣れる魚:コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、うなぎ

- コツ:小さく切り、自然に漂うようにセット。

- 注意点:食いが渋い時は反応が悪くなることもある。

ポップコーン

- 特徴:浮力があり、表層を漂わせて魚の興味を引ける。

- 釣れる魚:コイ、フナ

- コツ:少量を撒き餌としても利用可能。

- 注意点:風で飛ばされやすく、濡れると柔らかくなるため管理に注意。

ボイルイカ

- 特徴:独特の匂いと歯ごたえで、魚の捕食本能を刺激。

- 釣れる魚:コイ、ナマズ、ウグイ、うなぎ

- コツ:小さく切り、底層に沈めて漂わせると効果的。

- 注意点:長時間放置すると匂いが飛ぶため、こまめに付け替え。

うどん

- 注意点:水中で溶けやすいため、すぐに交換する。

- 特徴:小麦粉の匂いと柔らかさで、特にコイやフナに効果的。

- 釣れる魚:コイ、フナ

- コツ:茹でた柔らかいうどんを小さくちぎって針に掛ける。

まとめ:川・池・湖釣りで迷わないエサ選びのポイント

淡水釣りのエサは種類が豊富ですが、まずは定番のミミズやサシ、アカムシ、練りエサを押さえるだけで十分です。そこから、クロカワムシやヒラタなどの川虫、ボイリーや練り餌、変わりエサのふかし芋や食パンなども試すと、釣りの幅がぐんと広がります。

また、生きた小魚やテナガエビ、ボイルイカといった「活きエサ・動くエサ」を組み合わせると、警戒心の強い魚や大物にも効果的です。釣り場や状況に応じてエサを使い分けることで、釣果の安定や新しい釣りの楽しみにつながります。

釣り経験別おすすめエサ

- 初心者向け:ミミズ、サシ、アカムシ、食パン

→ まずは扱いやすく、ほぼどの魚にも使える定番からスタート。 - 中級者向け:クロカワムシ、ヒラタ、練りエサ、ボイリー、生きた小魚(ハヤ・モツゴ・ドジョウ)

→ 川虫や人工エサを組み合わせて、釣果の幅を広げる。 - 上級者向け:ボイルイカ、テナガエビ、変わり種エサ(ふかし芋、ポップコーン、魚肉ソーセージ)

→ 釣り場や季節、ターゲット魚に応じた工夫で大物や特殊魚種も狙える。

釣り場に行く前に、まずは定番エサを中心に必要な種類をそろえ、状況に応じて追加することを意識すると、エサのせいで釣れないということはなくなります。

次の釣行では、このまとめを参考に「どのエサを使おうか」と考える時間も楽しみながら、効率よく釣りを楽しんでみてください。

.png)